iWeekly

“《玩笑》和《生命中不能承受之轻》的作者因疾病于2023年7月11日星期二下午去世。”短短一句话的公开信,结束了著名小说家米兰·昆德拉(Milan Kundera)的一生。昆德拉出生于捷克,流亡法国后创作了多部小说与散文作品。他一生抗拒媒体,很少接受采访。他受同为捷克人的音乐家雅纳切克与卡夫卡影响,打破固有的文学体裁,创作混合散文、哲学讨论与小说,风格幽默又反映现实的作品。《新共和》杂志评价,贯穿昆德拉写作的主题是“个人在不情愿的情况下被卷入宏观历史事件的故事”:“昆德拉是一个被围困的智者。意识形态、庸俗、商业、审查制度、文化与语言帝国主义包围着他,最后,他被迫流亡。”

米兰·昆德拉身上有一些难以解释的反差。他被法国媒体称为20世纪最伟大的作家之一,但鲜少接受采访,终于和著名文学杂志《巴黎评论》的记者坐下来聊天,也绝不回答个人问题,“小时候我希望自己隐形,成名之后更是”。他流亡法国,90岁才重新获得捷克公民身份,他最著名的小说《生命中不能承受之轻》却是一个乍看之下并不复杂的爱情故事,在其他作品中也常有通俗易懂的幽默表达。他的作品常被认为反映现实、探讨人与生活的意义,小说中又有超现实元素流露。昆德拉的作品生动多彩,情色、怀旧、轻轻一句话点破的残酷现实、贝多芬、小狗和浅蓝色的药丸。他为人低调,1980年代后逐渐淡出公众视线,拒绝授权出版传记、拒绝拍照,还禁止朋友在公开场合谈论自己。他的出版商Gallimard在宣布昆德拉去世的公开信中也只写了一句话:“《玩笑》和《生命中不能承受之轻》的作者因疾病于2023年7月11日星期二下午去世。”简短地让读者怀疑,这是否也是昆德拉事先安排好的。Galllimard出版社对法国《世界报》(Le Monde)说,与其说昆德拉是“作家”,他们更愿意称他为“小说家”:“他视小说艺术为审美,而非理论。”

“昆德拉是一个被围困的智者。”《新共和》杂志写道,贯穿昆德拉写作的主题是“个人在不情愿的情况下被卷入宏观历史事件的故事”,这样超越时间的冲突让昆德拉被一代代读者追捧:“意识形态、庸俗、商业、审查制度、文化与语言帝国主义包围着他,最后,他被迫流亡。”

小说的真理

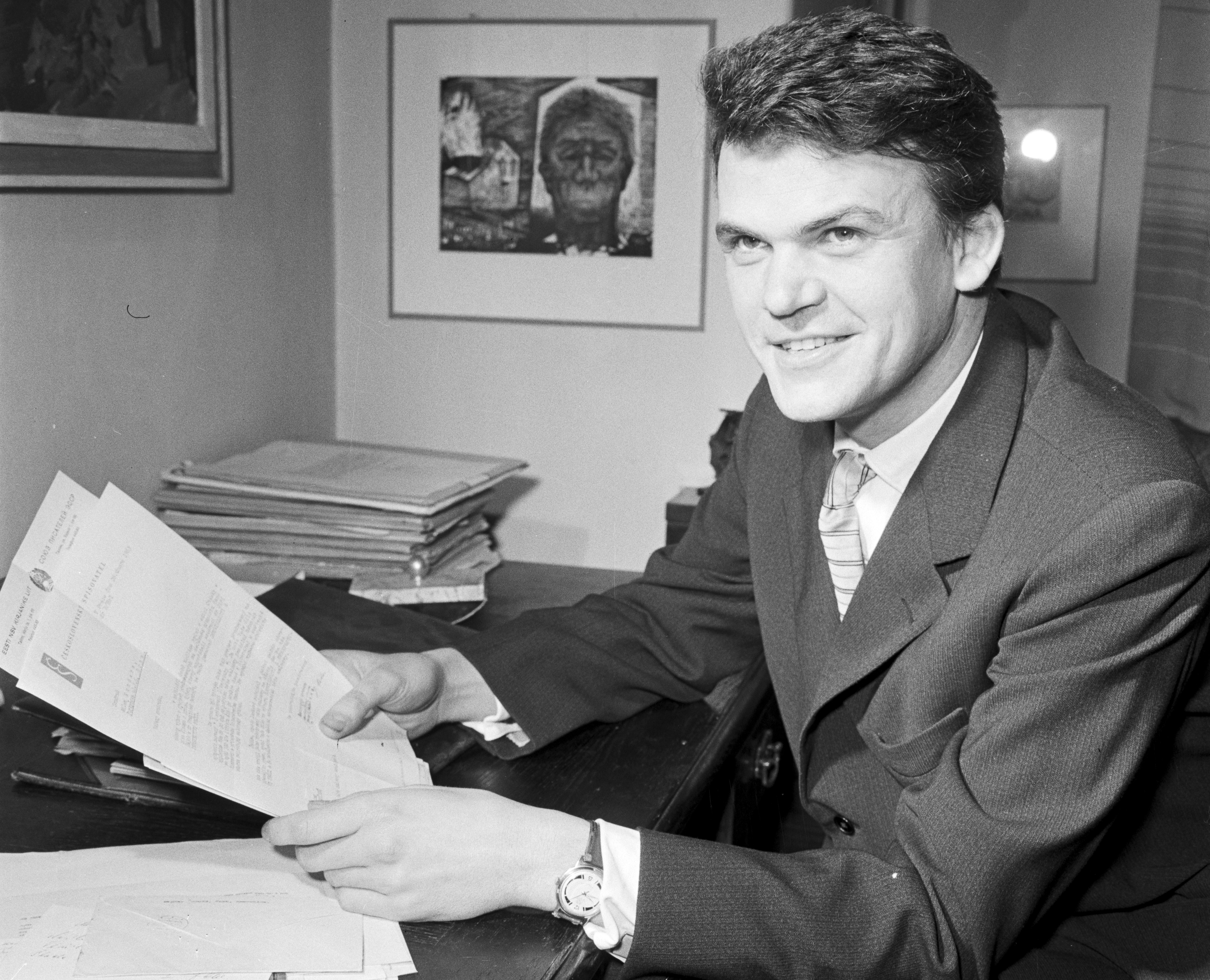

昆德拉讨厌外界询问自己的生活,无论是童年、家庭还是任何个人隐私,“那是私事”——短短几个字就堵住了采访者的好奇心。外界知道他出生于捷克斯洛伐克布尔诺,父亲是钢琴家、作曲家,曾任音乐学院院长。昆德拉年幼时弹过钢琴,“接受过一定的音乐教育”,曾去酒吧里演奏赚零花钱。他大学时在布拉格学习文学和美学,之后加入布拉格的艺术学院。因为讽刺、批评政权被开除,之后靠弹钢琴、打工、用朋友的名字写占星专栏糊口。1967年,他出版讽刺小说《玩笑》,讲述捷克学生因对政局发表拙劣的笑话被送进劳动营的故事。他的作品之后被政府下架、剧集被禁止上演。1975年,昆德拉流亡法国,在法国完成了《笑忘录》《生命中不能承受之轻》和《不朽》等作品。他之后的剧本《雅克和他的主人》、小说《庆祝无意义》和文集《小说的艺术》等作品均以法语写作。1980年代成名后,昆德拉决定淡出公众视线,与妻子维拉一起在巴黎教书生活。他唯一一次谈起自己的青年时期时含糊地说:“我是个混蛋,我不愿意看到20岁的自己。我并没有与自己和平相处。”他曾被控出卖密友给苏联政府,他本人断然否认指控,称这是“对文学家的谋杀”。2019年,他重新获得捷克公民身份,4年之后在巴黎家中去世。

盛名之下,昆德拉究竟是一个怎样的人,一个怎样的小说家?想要粗浅地了解他,唯有在他的杂文集和少数几次采访里窥探喜好。昆德拉最喜欢的作曲家是同为捷克人的雅纳切克(Leos Janacek)。他在杂文集《小说的艺术》中提到,雅纳切克的音乐在他的美学基因里“留下来自祖国的深远影响”:“雅纳切克一辈子都在布尔诺生活,我父亲也是……从小,我每天听父亲或他的学生们弹奏他的音乐。1971年,在我父亲的葬礼上,在被占领的阴暗年代,我不让任何人致词;只有四个音乐家,火化时演奏雅纳切克的《第二弦乐四重奏》。”他说自己仰慕雅纳切克,因为他“在斯特拉文斯基还在为大型管弦乐团作曲时就意识到,这种为管弦乐团作的曲子总是受到无用音符的重压。他因此开始反叛。不要变奏,要重复,始终直入事物的心脏;只有道出实质性内容的音符才有权利存在”。

文学与音乐的亲近似乎并不是什么特别的事情。许多小说家都表达过对音乐的喜爱,伍尔芙喜欢巴赫与莫扎特,以交响乐为灵感创作过不少作品;石黑一雄写过以音乐为背景的短篇集《小夜曲》;村上春树著有《爵士乐群英谱》。昆德拉的特别之处在于,音乐在他的作品里并不仅仅作为素材出现。他借鉴的是交响乐的体裁、雅纳切克的反叛精神,乐曲中“关于主题的呈现、展示、变奏、复调”等等。《生命中不能承受之轻》里反复引用贝多芬,不仅谈到乐章的主题,还引述贝多芬本人对乐章的解释、他的信念与音乐的价值,“人的生活就像作曲,把一件件偶发事件转换为音乐动机,贝多芬的音乐,火车下的死亡,这个动机在各人生活的乐曲中取得一个永恒的位置”。昆德拉将自己的小说描述为“复调交响乐”,混合各种音调与风格,它们是寓言、散文、自传文章、小说的混合体。他唯一接收过的中国学生董强回忆,昆德拉上课“几乎不说什么,会让学生听音乐”:“他最大的成就之一就是将小说创作与音乐创作对标。”

捷克布尔诺的昆德拉图书馆。

捷克布尔诺的昆德拉图书馆。

雅纳切克给了他反叛精神与体裁的创新,卡夫卡则给了昆德拉对文学审美自由的追求。昆德拉被称为“捷克第二个K”,第一个就是出生在当时还属奥匈帝国的卡夫卡。在《洛杉矶时报》刊登的一篇昆德拉访谈中他回忆,自己第一次读卡夫卡时只有14岁。他“改变了我看待文学的方式”:“你突然明白小说没有义务模仿现实。它是另一种东西,一个自主的世界,如何构建这个世界是你的事情。卡夫卡告诉我们不能天真地模仿现实。它有成千上万种可能性。卡夫卡坚持小说必须有想象力。”

雅纳切克和卡夫卡,似乎可以看作是理解昆德拉的两把钥匙。雅纳切克赋予他体裁上的创新,卡夫卡打破了现实与超现实的想象界限。昆德拉曾说自己是“一个被困在极端政治化世界中的享乐主义者”。他拆解自己经历的现实,在文学世界里将这些元素重新组装,为这些真实的故事镀上一层哲学的、超现实的、戏谑的颜色,它们依然有沉重的真实,又带上一点轻轻的幽默感。《玩笑》讲述一个捷克学生因为拙劣的玩笑被送进劳动营,女主角想自杀,却发现吃下的只是泻药。《告别圆舞曲》描写了一个小号乐手愈发难以收场的婚外一夜情,“他应该为自己没有痛苦而痛苦吗?他应该为自己没有忧愁而忧愁吗?”当然不能忘记《生命中不能承受之轻》——外科医生夹杂在妻子和情人中间,在“布拉格之春”时搬到日内瓦,又为了妻子返回布拉格,因受政治清算而靠擦窗户为生。《纽约时报》书评栏目将小说列为年度最佳书籍:“昆德拉真正的作品是为他的国家,在他有生之年经历的灾难性历史寻找个体形象。他毫不留情地塑造了四种人,将每一对在各个方面都截然相反的人物对立起来,描述了一个不再有选择、人们无法找到表达人性方式的世界。”主角特蕾莎在书里做着自杀的梦,公园里五颜六色的长椅流到地板上,读者恍惚间分不清现实与虚幻。昆德拉曾说自己非常喜爱笔下小说的角色们:“小说人物不是像真实的人类一样由女人生下,他们是由一个情景、一个句子、一个隐喻产生的。概括地说,这些人物包含了人类的可能性。我小说中的人物是我自己为实现的可能性。这就是为什么我喜欢他们,也为他们的命运感到恐惧。”他在《生命》的开头引述尼采“众劫回归”,认为这世上的事情如昨日重演,且会无休止地重演下去。

昆德拉和妻子。

昆德拉和妻子。

“我对悲观和乐观这两个词很谨慎。人的愚蠢来自对任何事情都有疑问。小说家应该教导读者把世界当作一个问题来理解,这里有智慧与宽容。”在《好笑的爱》中,昆德拉写道:“我深深渴望的唯一东西就是清醒的、觉悟的目光。终于,我在小说艺术中寻找到了它。所以,对我来说,成为小说家不仅仅是在实践某一种‘文学体裁’;这也是一种态度、一种睿智、一种立场。”他从不避讳谈到性和女人的身体,曾在一篇短文中评价女主角的屁股“不是屁股,是忧郁”。有书评人评价“《笑忘录》有多爱写群体性交,《傲慢与偏见》就有多喜欢那些宴会”。昆德拉对美国作家菲利普·罗斯说,他小说中“一切都结束在伟大的青涩中。肉体之爱会产生一种极为敏锐的光线,突然揭示出任务的本质。性是故事所有主题交汇的焦点,也是故事最深刻的秘密所在”。他将幽默视为一种武器:“我能从一个人的笑容中辨别他是不是斯大林主义者。人类用笑来表达两种不同的形而上学态度。有人的帽子在葬礼上掉进新挖的坟墓里,葬礼失去了意义,因为有人笑了。恋人在草地上欢笑,他们的笑与幽默或玩笑无关。人类生活被两道鸿沟束缚,一边是狂热, 一边是怀疑。”

除了写作,昆德拉也绘画。

除了写作,昆德拉也绘画。

“我一生的抱负是将问题的严肃性与形式的轻盈性结合起来。”昆德拉对《巴黎评论》说,“轻浮的形式与严肃的主题结合,就揭示了戏剧(那些发生在我们的床上,和发生在历史舞台上的戏剧)真相的可怕渺小。我们体验到了无法承受的存在之轻。我的每部小说都可以命名为《生命中不能承受之轻》或者《玩笑》或者《好笑的爱》,它们反映了少数主题,这些主题困扰着我、定义着我。不幸的是,它们也限制着我。除此之外,我没有什么可说可写的。”昆德拉认为小说家应该像福楼拜描述的那样“消失在作品身后”。他对自己受欢迎的程度感到惊讶,1980年代退出公众视线时,他说自己厌烦名气,就像吃下一种名叫昆德拉的药且“服药过量”。他的妻子负责了他的对外联络事宜。2012年,昆德拉在法国国家图书馆发表演讲,称他对文学的未来“感到担忧”:“在我看来,时间无情地流失,已经开始危及书籍。因为这种痛苦,这几年来我在所有出版合同中都加入一项条款,规定这些作品只能以传统书籍形式出版,不能在屏幕上被阅读。人们走在大街上,不再与周围的人接触,看不到路过的房屋,耳朵上挂着电线,他们不看任何人,也没有人看他们。他们还看书吗?可能吧,但还能看多久呢?”

《布拉格之恋》剧照,电影改编自《生命中不能承受之轻》。

《布拉格之恋》剧照,电影改编自《生命中不能承受之轻》。

“我总是被卷入一些奇怪的谈话里。”《华盛顿邮报》写道,外界总将昆德拉视作因政治流亡的作家,他却竭力想抛开政治谈更广义的文学和哲学。曾有人问:“昆德拉先生,你是共产主义者吗?”

“不,我是小说家。”他回答。

“你是异议人士吗?”

“不,我是小说家。”

“那你是左派还是右派呢?”

“都不是,我是小说家。”

内容来自《周末画报》

撰文:林湃

编辑:Y

图片:GETTY

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.