iWeekly

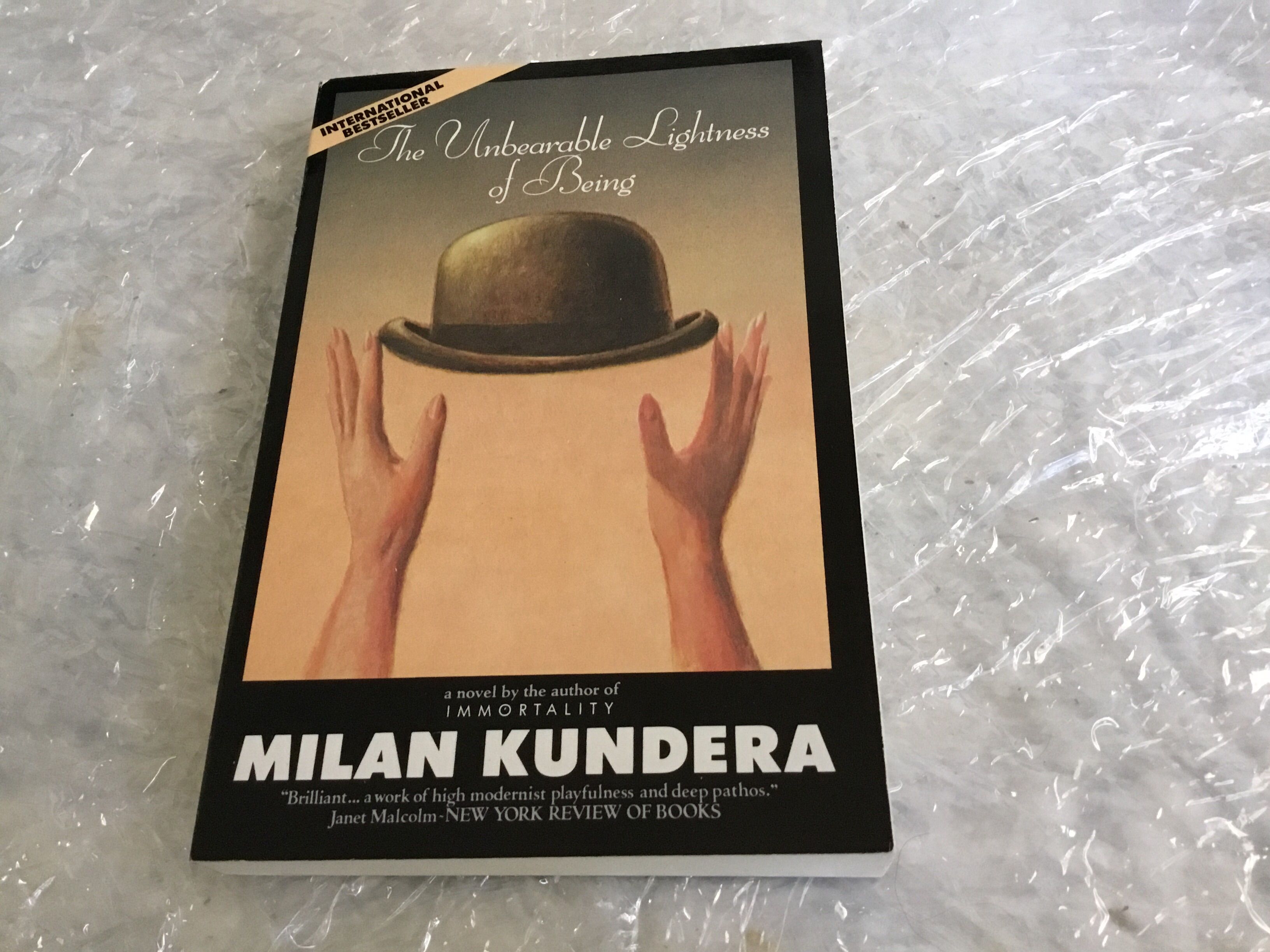

我还记得高中某年第一次读米兰·昆德拉的日子。那是一个公立图书馆,刷题令人厌倦,我抽出架子上的闲书。《生命中不能承受之轻》(韩少功译),跟后来其他昆德拉的书名一样因自相矛盾而吸引人:《为了告别的聚会》、《笑忘录》、《生活在别处》,还有最后一本《庆祝无意义》。

是的,他看透了生活的荒谬,但从不急着下结论。初读《生命中不能承受之轻》,一个中学生是无法理解的,只为那些怪异的情景惊奇,比如萨宾娜的男士礼帽。音乐进来了,贝多芬在小说里反复唱道:“非如此不可!”几年后,一整套新版的昆德拉小说集中文版出版,我骑着自行车跟朋友去买,放在自行车前筐里一路颠回来。我们一路说笑没顾上低头看,大部分书竟然从车筐空隙中掉出去了,剩了一本《玩笑》。

为什么一个中学生明明看不懂,却会买下全套昆德拉?那时候,我常觉得自己紧跟在他的思维身后奔跑。我追不上他,不全懂,但好像也不会拉下太远,跑起来,便是“思维的乐趣”。我后来采访过昆德拉唯一的中国学生董强。他把昆德拉的语言概括为“质朴、直接,切中要害,以思辨为主,带有突发奇想的诗性,善用比喻,趣味盎然”。也许就是这样,在昆德拉书籍还没有正式授权中文世界的时候,他已拥有无数为之着迷的中国读者。他回忆昆德拉是一个穿着讲究的巴黎居民,仿佛“最后的贵族”,我看昆德拉的照片,心说跟木心很像。互联网之前的艺术家,讲究、倔强,看穿那些“热情洋溢的风格背后掩盖着枯燥的心灵”。

昆德拉于这个世界,可以被称为“最伟大的小说家之一”,可是他一定不屑于这般势力眼的排名。“人类一思考,上帝就发笑”,那是《生命中不能承受之轻》前言的标题。离开祖国,异地生活、外语写作,世俗的界限也好,追捧也罢,构不成他的标杆。他讽刺主义,讽刺愚昧(哪怕是非常时尚的愚昧!),又给予深深的同情,因为谁也无法走出“无意义”的圆圈。不必追,我们相聚是为了这一天的告别。

昆德拉并不算十分流行的作家,《生命中不能承受之轻》也可以被抛却全部思考,拍成三角恋爱电影、弥漫着巧克力味道的《布拉格之恋》。站在今天,我也无法说清楚昆德拉小说艺术是什么。我只能说,上世纪九十年代,或者是21世纪之初,他让一个中学生感受到了“思辨”的乐趣,轻抛出去一个远远的人生浮标,那一头轻轻颤动的单词是“媚俗”(Kitsch)。

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.