iWeekly

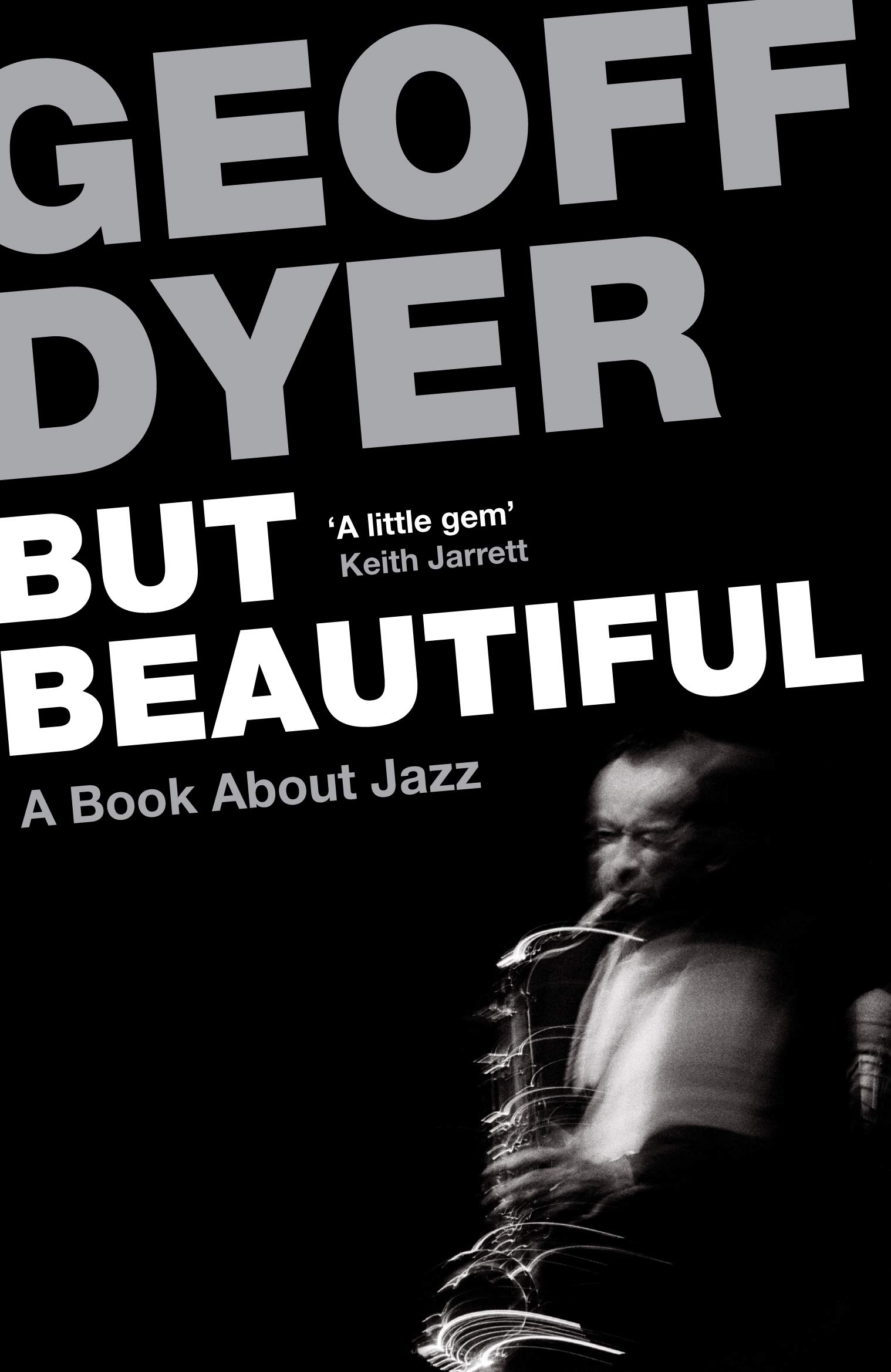

英国艺术史家、小说家约翰·伯格(John Berger)对杰夫·戴尔影响甚巨,后者从不讳言,他还编选了一本《理解一张照片——约翰·伯格论摄影》纪念前者。而他自己的著作《然而,很美》直接题献给约翰·伯格,乃因为在音乐背后,是一张张无声的老照片,给杰夫·戴尔提供无穷的细节,让他可以用约翰·伯格审读照片般的“灵视之眼”,去完成这对看不见的爵士乐的“想像式批评”。

杰夫·戴尔,英国作家,作品对音乐、文学、电影、旅行、摄影、文化等都有独到、深刻的评述。

杰夫·戴尔,英国作家,作品对音乐、文学、电影、旅行、摄影、文化等都有独到、深刻的评述。

有的照片,在书一开始就出现了,但我们还不知所以。一直去到书的中叶、班·韦伯斯特(Ben Webster)的故事,那张照片上的三个爵士乐手才分别带着自己的传奇加入叙事,在快门打开一刻碰撞在一起,那就像爵士乐即兴表演时的各人独奏最终会师一样。这时候你才明白书的引子描述那张照片时为什么说:“既然最好的照片似乎超越它们所刻画的那一刹那,那么影中人刚刚说了什么,而等一会儿又会说出什么呢……”这是杰夫·戴尔写这本书的动因。

《然而,很美》中,一张班·韦伯斯特(Ben Webster)、瑞德·艾伦(Red Allen)和皮·威·拉素尔(Pee Wee Russell)的照片。

《然而,很美》中,一张班·韦伯斯特(Ben Webster)、瑞德·艾伦(Red Allen)和皮·威·拉素尔(Pee Wee Russell)的照片。

也有更多的照片隐藏得更深,比如说李斯特·杨(Lester Young)的一张不知道是否存在的照片:“赫曼·雷欧纳有一回来替他拍照,结果却没把他的人拍进照片里,反而拍了静物照,里头有这顶帽子、他的萨克斯风盒,还有香烟袅袅升上天的白色烟雾……这张照片俨然是某种预告,随着日子一天天过去,他慢慢消失分解为人们赖以记忆他的一些零碎事物……”这就像爵士乐的切分散拍,碎笔勾勒的是黄金时代的轮廓与象征。

杰夫·戴尔不是爵士黄金时代的亲历者,这本书注定跟迈尔士·戴维斯(Miles Dewey Davis III)的回忆录那种历史现场书写不同,但正因为此,他可以放任自己的幻视,重构那些时而如烛火飘摇,时而如火宅、地狱变相般的天才的命运。

李斯特·杨

李斯特·杨

但这本书真正的灵魂毕竟是音乐,杰夫·戴尔的虚构对幻视的依赖是何时突破的呢?他就像书中低音大提琴家查尔斯·明格斯(Charles Mingus)想法子给盲人萨克斯风手罗兰·柯克(Roland Kirk)感受世界一样,让失聪的我们重新获得对爵士乐的听觉;而柯克也反过来告诉明格斯和他,还有我们,失明的人是如何听到更多的,“人可以听见太阳,只要你眼睛闭得足够紧。有时,我想要用吹中音萨克斯风吹出太阳的声音。”而明格斯顿悟:“他想要的音乐,应该就像是盲人的太阳……直接又本能,就像是非有不可的事物。”最终是聆听造就了爵士乐的自觉。

1973年7月, 低音大提琴家查尔斯·明格斯在纽约纽波特爵士音乐节上表演。

1973年7月, 低音大提琴家查尔斯·明格斯在纽约纽波特爵士音乐节上表演。

文体难以定义的《然而,很美》其实是一本爵士乐评集,只不过它采取了评论的最高级形式——演奏。也就是杰夫·戴尔在后记里说的:爵士乐实现了以艺术评论艺术的评论理想国,也就是说每一个爵士乐手都以评论前辈创作的方式去演奏自己版本的爵士乐,爵士乐因而得以迅速生长、突变、开枝散叶。而杰夫·戴尔则用混杂了传记、散文诗和小说的创作方式去评论另一个艺术领域的创作,他的文字也变成了高音萨克斯风、次中音萨克斯风、小喇叭,生变着这些爵士乐章可能的面貌。

盲人萨克斯风手罗兰·柯克。

盲人萨克斯风手罗兰·柯克。

然后我们就可以把耳朵转向倾听这些殉道者的命运中去了。杰夫·戴尔对爵士乐大师的命运的洞察跟他对音乐的洞察一样犀利。看他怎么说在法庭上的李斯特·杨的:“他的声音有如微风,正在寻觅着大风。”这是微妙而痛的双关语,道出了这些无辜的人是如何莫名被残酷的命运垂青的。就像李斯特·杨,他的音乐拯救世人,世人却在他需要拯救的时候落井下石。最温柔无害的李斯特·杨和比莉·哈利戴(Billie Holiday)——“他们的交情就建立在这些小小的接触上:嘴唇轻轻啄对方一下,一只手搭在另一个的手肘上,用她的双手握着他的手指,仿佛这些手指太过脆弱,倘若再用力一点就会粉碎”——反而最被世界狠狠蹂躏。

比莉·哈利戴

比莉·哈利戴

当我们进一步看到赛隆尼斯·孟克(Thelonious Monk)的自我放逐、巴德·鲍威尔(Bud Powell)的绝望与查尔斯·明格斯的困兽斗、查特·贝克(Chet Baker)与亚特·派柏(Art Pepper)的毁灭——《然而,很美》里面作为串场的重要人物爵士大师艾灵顿公爵(Duke Ellington),理所当然要成为这些年轻人的摆渡人卡戎,穿过美国的冥河。他在旅途中不断有感而发地作曲,那完全是一个吟游诗人的工作方式,而《然而,很美》的主要篇章却是一个又一个伟大的爵士灵魂的炼狱篇,是“这一代精英的头脑被疯狂毁坏”(艾伦·金斯堡《嚎叫》开头)的哀歌。艾灵顿公爵在杰夫·戴尔的编织下与那些灵魂隔空对话,从容地引领他们完成给自己、给所有爵士冤魂的安魂曲。

赛隆尼斯·孟克

赛隆尼斯·孟克

固然,我们也不是黄金时代的亲历者,我们也会怀疑:这些被一再复述的地狱记或者天堂编,是为了神话化那几代人还是要给我们赋予肉体感知?杰夫·戴尔要重塑和虚构孟克他们,有时是绝妙的升华。

我们看见和平的孟克被变成卡夫卡小说里的饥饿艺术家,仅仅因为他的黑皮肤,“他好像是埋在倒塌房子的破瓦残壁中的人,抬头看着护士。光线射入他的眼睛,仿佛他是头动物似的”。我们跟着他代替鲍威尔愤怒,“你半挣扎,拼命想站起来,撞击造成的第一波痛苦这时才扩散到你整个脑袋,好像斧头砍在布满瘤节的树干上造成的震波。不要,不要,不要。——喔,天啊!”

这一段文字直接把我们带到了后来自由爵士的咆哮和哀嚎,我们一下子明白了为什么曾经快乐温暖的爵士乐将走向冷峻和狂飙两个极端。

“后来者则觉得他们对这音乐的未来负有责任,并不光只是他们自己的乐器的未来,而是这音乐整体的未来……他们演奏的每个音符都藏着痛苦,他们竭尽所能要制造新的声音,把自己的乐器折磨得唉唉尖叫……”这是杰夫·戴尔在意的两代爵士人的不同。他再次召唤艾灵顿公爵,让后者想像一个未来的爵士乐聆听者如何理解此刻的新爵士,我们一下子明白了他的苦心,我们都是对未来有思乡病、对过去有幻想狂的诗人。

《然而,很美》英文版

《然而,很美》英文版

“然而,很美”,是啊,但“然而”前面是什么呢?只是纯粹的受难与疯狂吗?只是“有如吻去泪水”的安慰吗?只是才华的挥霍与魔鬼的诅咒?也许在最特别的最后一章,亚特·派柏部分里我们能得到答案。这部分杰夫·戴尔的过度炫技的书写,看似不如上一章查特·贝克的克制,但原来这是小说实验成分最浓的一章,小说的魔术像萨克斯风一样超越囚禁空间魂游海天之间与美女畅谈音乐的泪珠如何结晶,又忽然回到囚室的现实中醒来,去放风的操场接受一支残损的号角对你的抚摸。

抚摸,或者痛击。“囚犯倾听着,心里明白他的演奏和高于尊严、自重、自豪或爱的事物无关,而是那些更深沉的东西,比灵魂更深沉:躯体单纯的弹性。事隔多年,当他的躯体当中盛满了痛苦时,亚特会想起那一天交给他的那堂课:他只要还站得起来,就还能吹,只要还能吹,就能吹得很美。”痛击,或者抚摸,爵士乐从来都是这样把我们从尘世之海中拯救出来的。

内容来自《周末画报》

撰文:廖伟棠

编辑:喜乐

图片:Getty,部分图片来自网络

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.