“处清华的原则:

一、为义,不为利;

二、为将来,不为现在。”

这是张彭春在1923年7月18日的日记中写给自己的一段提示。那一天他见了张君劢、徐志摩,交流后更觉“现在中国正是大学热”,“大学......如同鲜菇似的,一天多似一天”。就在两周前,张彭春接受署理校长曹云祥的聘请,赴任清华学校教务长一职,着力推动清华“改大”。跟校内教职员同事做了一轮交流后,“觉出人的问题的复杂”,而“我前一星期有一点露出意见太多了,这是犯战略(错误)”,“我自己如果有主张,亦要等找出别人意见后再发表”。懊悔中立誓——“一年之内不要露出主张!有意思,自己同日记谈。”

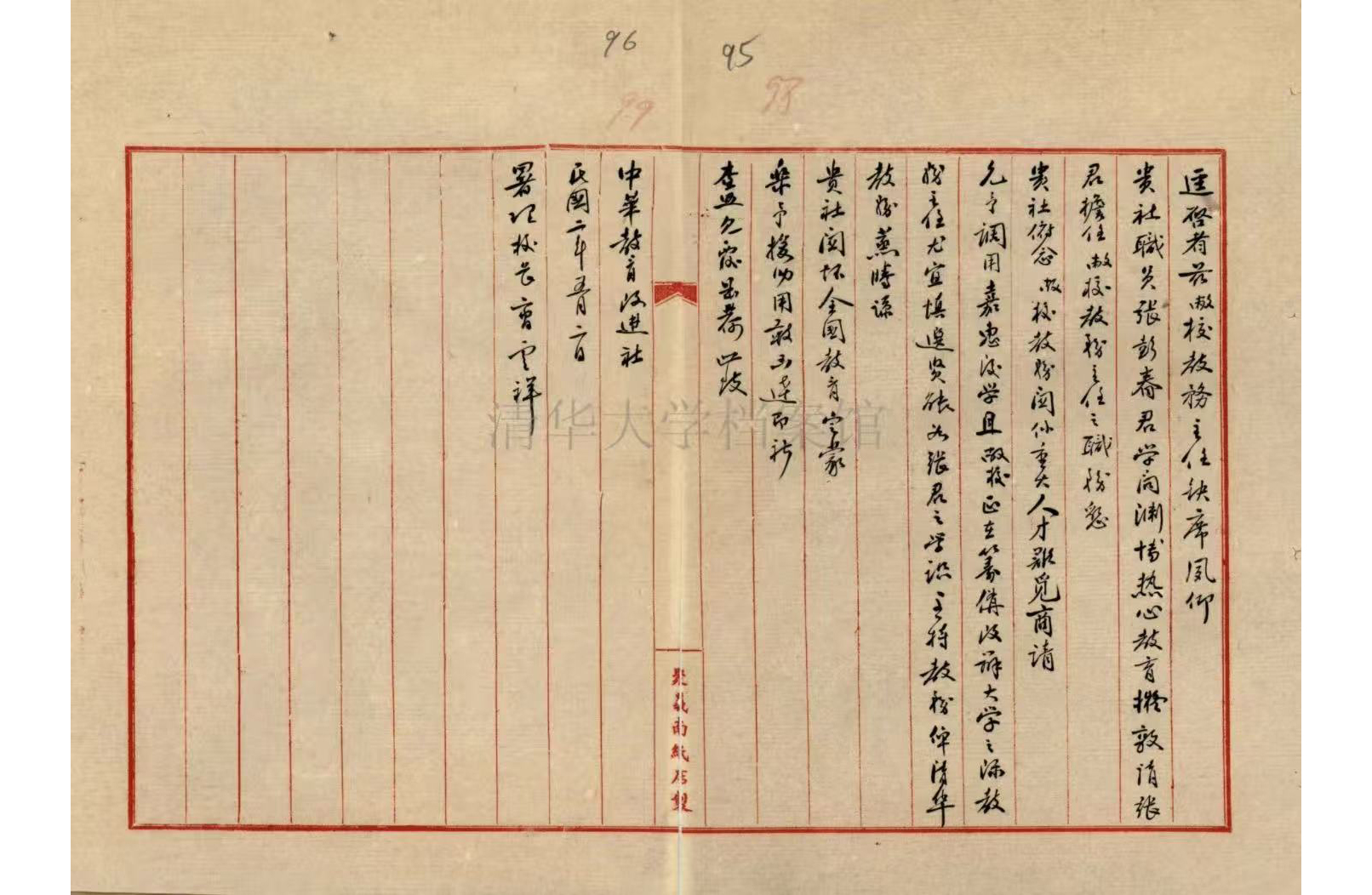

1923年5月2日,清华学校校长曹云祥致函中华教育改进社,聘张彭春任清华学校教务长

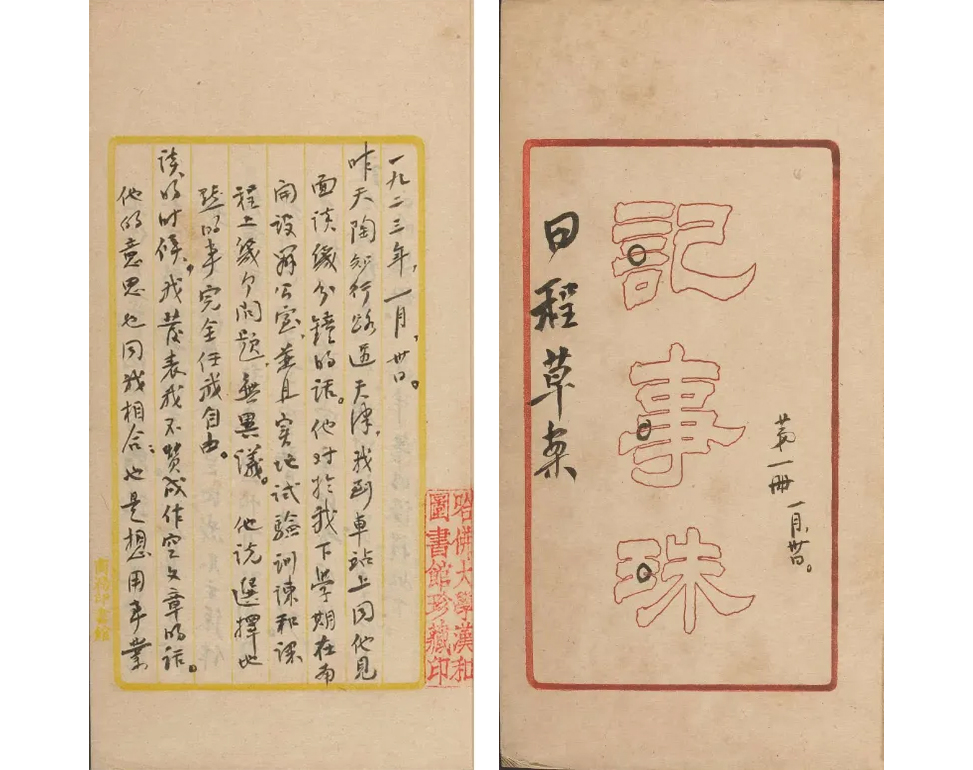

这里说到的日记,是张彭春半年前才开始的一个新习惯。从酝酿着答复清华邀约,到离开清华后再回南开,30出头年纪的张彭春,并非有意却足见真心地留下了一份对于中华民国教育历史的研究者来说非常有价值的史料——以毛笔书写的日记,从1923年1月30日开始到1929年9月,之后还有1932年7-11月间的一段。而以《张彭春清华日记》之名结集出版的,是1923—1926年初的这一段。就在这三年间,清华从一间留美预备学校转变为有四年制本科、国学研究(生)院的大学,事儿成了,作为重要推动者的张彭春,却在1926年2月受迫辞职离校。在回忆起这一段历史的时候,人们关注的焦点要么是国学院四大导师,要么是1922—1928年间担任署理校长、校长的曹云祥,张彭春被提及的不算多,值得拾遗。

与流水账式样的日记大不同,张彭春称自己所写的是“日程草案”,目的是整理思路,准备稿件,省察人事言行,制订行动计划。用他自己开启这个习惯时的说法,“每早第一件事:计划本日事程,‘日记’不记已过的事,‘日程草案’是计划未来的事的”。他写下来的,有不少腹稿草稿、谈话参考色彩的内容,但也有相当篇幅用于对发生了的事儿和人际间互动进行反刍复盘。从领导力分析的视角,令我很感兴趣的,是他吐露笔端的扪心自问,面对树洞的自言自语,袒露心迹的自我解剖。

张彭春日记手稿

以他到任教务长不久后的7月16日的日记为例,纯纯是手写我心——“我的性情向来不能以厚意联络人。我自己好静,好自己思考,不能做政治的活动。见人多,说些无味的客套话,我就不耐烦了。论到作领袖,我不能与人接近,作自然的友伴。有人一定想我远而冷,多批评,好怀疑。群众式的领袖,我没有这样才。我的态度容易让人觉着我骄傲。这亦是我的大病之一,‘傲’!”再比如,曹校长组了局请了几位主任欢迎教务长到任,曹自己却因为要去陪顾部长要临时爽约,张当天早晨在日记里琢磨,“主人不到,这样的待客态度未免太轻薄了!同人是否因为曹的态度要轻看我?看出曹对于校事不如对于他个人的关系要紧,他待人不是忠厚态度——恐怕太注意实利了!他或是一个可以利动,不可以义动的人。”

像这样的针对行为、关系和人格的自我观照、盘点忖度,在日记里非常高频;其初心“为的是自省,绝不是想有存留的价值”。因此,很可贵地能读到足够真实反映其内心活动;当然,也要意识到对他人的评价和事实的还原,有着他主观视角和剪裁的局限。

不仅是写出“日程草案”,他还会定期地重读——新月时重读上月,新年时重读去年,重读到清华来一年的日记,并认真加以批注——有的是加了着重号(我引用时也注意保留这宝贵痕迹),有的是写了计划后来的效果,更多的则是在用以检查自己是否说到做到,知行合一,在重读时与当初写日记时的自己做隔空对话。他用心在自省、自醒、警惕、追求道德,修身正己。在我看来,这是极具代表性的“彭春”为彭春定制的一份领导力提升计划(leadership development program),如果再结合上对当时史实的补充阅读,这日记就是一份对当代领导力教练来说极为难得的、极具分析价值的案例素材。

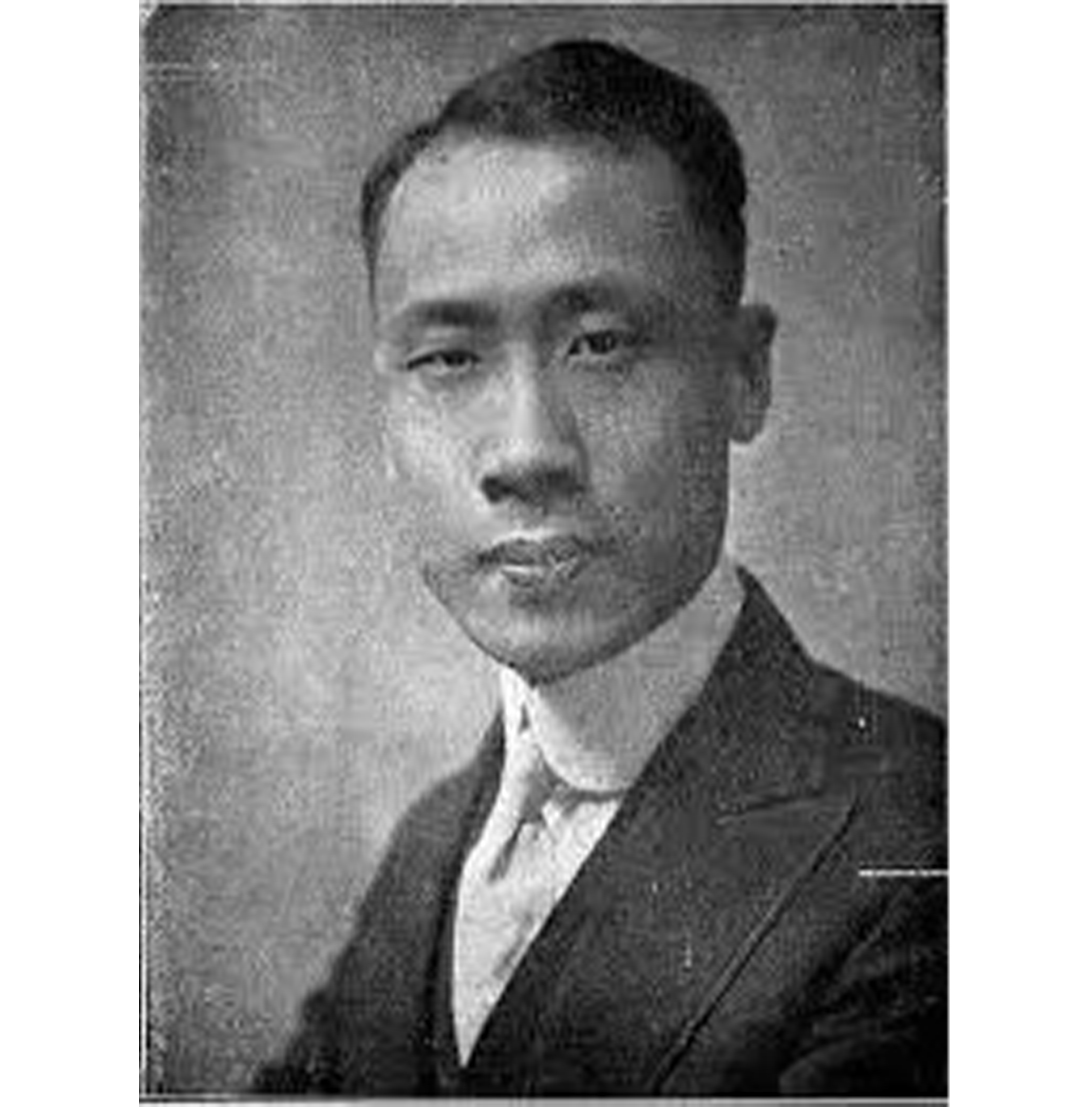

清华时期的张彭春

张彭春有理想,有格调,有才学,也有干劲,“用全心全身的力量产出中国的新高等教育来”,工作实绩明显,却遭受排挤,只能在离职信上满是愤懑地告白,“在清华两年有半之工作,有无价值,亦听诸当世明达之公判。不过始终彭未背其主张。故今日决然求去,似可告无罪于良知也。”

造成这一后果的缘由有内因有外因,派系兴风作浪,外交部教育部矛盾,彼时校长也“没有一个能长的”。但崇尚并笃行“行有不得,反求诸己”的张彭春,在日记中更多是挖掘自我内因之困,并针对性地改过。

他在剖析自己时,悟出来一个“二我说”。“二我:(甲)注重别人给我的意见,喜居高位;懒于更新,求眼前安逸,谋别人物质上的供给。(乙)有创造的野心,想走别人看不到或不肯走的道路;求精神上的懂,不顾人物质上的要求,努力求个人的真理。”

这是他体察到自己内心深处的两个自我,且“二我不停的相争:甲告诉乙多加小心,钱和地位在社会上有莫大势力;没有他们,什么理想都不能实现。以至个人长进也不能得满足。乙对甲十分的轻视。说甲短见,只作小组织材本来没有很大的将来。在人格上或文艺上求独到不朽的工作!”

这里的“小组织材”是张彭春一直不能与自己和解的一个角色。他心目中对一般性的教育行政工作(而不是他哥哥张伯苓那样鼎力造就南开的那种)是很不以为然的,算不上不朽的工作,跟学问相比,“能利用时局,能知人,组织还巧活,工于宣传”,“不过是办事才”。他跟吴宓交流时,直陈“我作行政有两不宜。(一)没有天生办事才。(二)没有专门学术的成绩。若天生喜办事,或已有一样学术的专长,再作行政,于事于人都可便利些。这是实话,不是过谦”。

当然,冷静下来,他深知“早能统一‘二我’,早可以有积极的成绩。惟有勇和信心可以战胜二我的分列(裂)。甲或乙,或第三者?”“这是有生以来最重要的战争!将来的成就全在这一战的彻底与否。”

他不是没有看到自己在“群人”(民国时候的说法,组织、团结起来大家)上的不愿与不擅,也深知反对者“对于我的计划都有相当的承认。对于我个人,都以为太厉害,太冷傲,太不近人情,太走极端,太不让人,太好唱高调。”而“若是要人群的成功,我就应在和缓有容上用功夫。若是要个人独到创造上的成功——文艺思想的成绩——就是高傲一点也不害事。”但是,纠结又纠结。“这又是二我之争的一方面!自己内里不和,一定看别人都不合己意。”这里的“内里不和”,就引出了他前面说的统一二我,战胜二我的分裂,但是怎么做,他觉得“应离开人群,作四十日的默修”——而离开就意味着就此离开了。

待他跟赵元任谈过后,又从遗传上找原因——“二我:母遗传,向平处走;父遗传,向高处走。一个看不起利位,想与平民同困苦;一个享受安逸,作个人的长进。”而再往深里去想,“我实在想争权位!怕自己学问德望不足,所以用平民同情的高调来批评敌人。像是说,你们别看不起我的学问,我道德的观点比你们都高,你们都是一群争利的人”,“(这样诛心或近于事实。)”“论实在的学问或艺术本领我真没有!”

这些都是张彭春那个时期的心迹坦诉。喃喃中,他的自责自谦已经过了某种界限,接近于打垮他自己的边缘。“以至家人,说我假冒,说我只会说不会行,我在外边的影响其少更可知了!”“一天没用饭,痛恨无决断如妇人女子!”(请原谅他的偏狭历史局限。)

他时常拿自己的学问功底与胡适之、徐志摩、林长民、梁启超比——“这才算是学者”,“我的真本领可笑可怜”“对于文字我是一个哑子”,细读他们的作品,硬啃他们开的书单;他又拿自己的办事才能与梅贻琦对照——他的老同学,日记中每一次与月涵长谈,都是“得益很多”“谈的很畅,有几难题,就像似有了办法似的”,受到褒奖的“演说词还是月涵给写的,可耻!”

张彭春(前排右一)与泰戈尔、曹云祥、徐志摩、辜鸿铭等

在自己到底是“办行政事”还是搞文艺上,张彭春的犹疑拉扯(“将来落得个终身无一专长!”),是他的超大尺度的纠结。他在1925年11月15日的日记中,对自己的处境和出路做了很多解析,结论是一声叹息——“惊天动地的思想或行为,恐怕要待来生了!”他拆解自己的出路有二,“已有的训练和经验限制努力的范围,不外乎学校与剧场。”先分析学校这条路,“想作一时代的大师,必须在学问上真有独到的供(贡)献。我在书本的学问上没有根柢,也没有特别兴趣。学校的事业里,既作不成大师或大学问家,有什么功夫可以作?”他是发现出来一条路的:“在制度上——中学或大学——可以有一点小创造。以身作则的实地去推行,忘了自己没学问,尽力为一个见解终身工作——如B.之于南校(注:就像张伯苓对于南开)——一生在青年身上的影响也可有些。这是以魄力得胜。”另一条路——剧场呢?“文艺上我的天资有限!用英文写过两三本戏,成绩很幼稚。”以历史的眼光看,他大大低估了自己的《醒》《新村正》在中国现代戏剧史上的价值。“我少不间断的Vitality!梁、徐,都长于此。”(他再次与梁启超、徐志摩比,后来再读此日所记,又批注说“文艺天才有限!)

而身为教务长,张彭春对于办学治校也有两大纠结总是举棋不定。

一方面的纠结来自于他在办学上很重视中国的根,但却觉得自己不是中国文化的合格代表。“抄袭西洋已快到末叶了。在本土里求根是有识者所最渴望的”,他很坚定地要造就中国自己的高等教育,“用中国的精神,中国的文字,世界的眼光,个人的经验,来做中国多数人要求知识阶级应做的事。”但马上他又会无数次地痛恨自己“我个人对于中国的特色知道的太有限了!不配作精神上的领袖。”“连一个普通信片还写不通,有什么脸面来谈文艺?别让人耻笑啦!”“不要以为只于国文及国学没有根底,说到西洋的学问和文字,我又有什么特长?”“本国的文字都写不通,还谈些什么高深的学理?可怜,可恶!”他对自己早早出国留洋而没有打下足够好的中文古书国学底子,被人讥讽“喜欢《圣经》,好操英语”,差不多是隔三差五就会表达难过懊恼,作为读者我早已无法忍受了,但他仍够执着地一遍又一遍地提醒自己又多差。

另一方面的纠结,是他在治校上对于清华因庚款而独有的优渥待遇的严重不安,但又因受聘清华使家庭经济状况显著改善让他觉得略微对得起家人而心安。清华靠庚款待遇高、住宿条件和校园环境好,让其他高校十分眼红。张彭春月薪400元(清华一般教授月薪300元),比作为私立校的南开高出许多,让他在脑海中一直大闹“义利之辨”。“月薪提高,为得好教员,这样政策是义,或是非义?”“在现时经济困难的中国,也可以用这样金钱政策吗?”“如果在清华的教职员不能与全国的平民有同情,那样,如何能期望清华出去的学生可以与全国平民共甘苦?”“享小安逸,作小学者,不配作一个时代的公仆!”他在日记里计划由自我减薪做起,并促进教职员减薪,当然还包括清华学生不再独享公费留洋等,这些都牵扯到周边诸多个人利益,并引发公开反对与暗流阻力,令深陷其中的他只敢在日记中愤而发泄说“我还是始终看不起一群侏儒!”

这两个办学治校纠结也还反映出,常被笼称为清华“改大”的过程,其实还蕴含着非常重要的另外两层改变,比起大学部设立更深远,这就是:从一年一年敷衍学生“待候留洋”,转变为,为中国自己的新国家新文化造才;从脱离中国现实多数人生活的气泡里的学堂,“讲些与中国实情没关系的空学问”,要转变为“与多数人民生活接近”,“能吃乡村生活的苦,思想与工商业文明同进”的新教育。以张彭春的话,“清华的真改革,不是在制度上,还是在精神上!”

这些在理念上、方向上的大转变,带给张彭春从未遭遇过的组织政治和舆论压力,让倾向于苛责归罪于己的他,对自身价值产生了越来越大的怀疑。“人对我一定错误(认可)了。都是一时口头上的小巧。什么妄想都不配有。”“国文不通,交际窄狭,脾气骄懒,无一特长。”“我个人是不及格的!”清华日记里的张彭春,患上了严重的“冒名顶替综合征”(impostor syndrome)。胡适之跟他交流时,也许是看到了这一点,点拨彭春——“对于自省功夫,他戒我不要作的太过”;张彭春也告诫自己,“懊悔——自责过度——无益而有害!”,“快决断!心过细,胆就小了”;1925年最后一天他提醒道,“弱者才多踌躇”,但转过年头来,他与日记之间的负向思考的对话频仍,“天资本低,不应假冒聪明。”“终身无一专长”这类的话重复来回。刚任清华时那个感觉“每早能有自省的时间,精神上得益处很多”的张彭春不见了。

杨斌博士,清华大学经济管理学院教授,领导力研究中心主任,可持续社会价值研究院院长;开发并主讲清华大学《批判性思维与道德推理》、《领导与团队》等精品课程;著有《企业猝死》、合著有《战略节奏》《在明明德》,译有《大学的窘境与革新》《变革正道》《要领》《教导》《沉静领导》等。

孟子说有“求全之毁”,而因为求全而毁谤你摧毁你的,不光是别人,也许最有杀伤力的是你自己。张彭春对自己真的是太过求“全”,在他看来,“什么是过?不合于理想的标准就是过。”——为人当然要有理想,但凡事都以合乎理想的标准出发或判断,在做管理办事情上不容许琐碎与妥协,把偏离了理想的标准都当作是“过”,这种过分的洁癖很容易四处树敌,举步维艰。一遇不顺、受挫,懊恼中反思己过,又陷入到患得患失、自贬自低的循环中不断叠加,真的是颇为可怕的人性遭逢。这已经不仅仅会妨害到领导者的如常行事,还可能会带着那些有着很强的自尊心、光荣感的领导者走入死胡同。纵然别人看他仍挺在那里仍有千条路可走,但他迷茫时刻在日记里袒露出的那些个纠结,却总是不为他人,甚至于(对有的人来说,尤其是)亲人所体察得到的。

幸亏,南开的五哥张伯苓这时候介入,来京与彭春长谈,促动弟弟有了决断。虽然“家人在寒冬受移动的苦”,“社会要以失败加在我身上”,张彭春“定意辞去清华”。这时候也还得朋友们问暖嘘寒(二月,“志摩、西林三日来清华看我”,四日全家回天津后,“昨天志摩路过天津,来看我”),“他们不以为我失败。我自己也绝不以为我是失败!”当学生会致董事会函发表出来,历数他在清华的重大功绩,“为清华大局设想,为正谊公道求伸众志所趋”而挽留他时,他称之为“不虞之誉”,决心不为所动,“安心读书,作我志已定的工作。爱国,爱成就,爱青年,都必须从预备自己入手。”

就在除夕夜里,张彭春收到曹云祥校长来信,董事会通过他的辞呈。他在日记里自勉道,“不动心——就是毁誉都不理会!”“自馁是真失败!”“别人如何看,不重要”。而半月后的他“得到曹的信,看后气动!无聊的辩驳不要费我宝贵的光阴!从此清华事一概不闻问。”

“‘从前种种譬如昨日死,从后种种譬如今日生。’”在1926年2月28日日记里的这一句,该算是张彭春清华岁月的封缄。但正如他自己刚到任清华时就言明的,“为将来,不为现在”,他对清华的诸般深远影响,在他离开后的数年,以不同程度渐次显现积极之态。接任教务长的同学挚友梅贻琦(月涵),后又当了17年校长,实现并光大了很多他们共同的教育理想。他离开清华十年后,曹禺将自己在清华创作完成的《雷雨》致敬给张彭春:“我将这本戏献给我的导师张彭春先生,他是第一个启发我接近戏剧的人。”

日记于张彭春是个谋事与修身的工具,也像是个倾诉树洞,但其中的一部分也成了一个自我认知负向增强、思虑过细患得患失的放大器,让他实在是有些挣扎难以自拔。领导者自然得要谦逊,自然要内省,但也应知止有度,“求全之毁”式的过谦会导致自卑,甚至会失去最基本的自我认可。行动的勇气和必胜的信心,在很多时候能够让成败天平更大几率地偏向成功,而少了这种甚至显得有些莽撞的“我肯定行,就一定能行”,也许会错失许多本来有可能抓住的机遇。这也许是张彭春的清华日记赠予我们的衍自领导力视角的启迪。

如今有志勉为的领导者,是可以时而品品张彭春先生在日记中的这一句的——“对于人格,个人是负完全责任的。对于事业的成功与否,不能完全操之于个人。”

挥挥衣袖,越过山丘……

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.