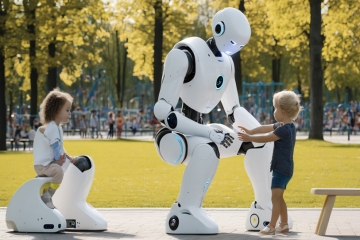

以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利在2018年出版的《今日简史》中曾说,由于人工智能技术的广泛应用,可能会出现一个新的阶级――“无用阶级”。因为很多人无论多么努力或聪明,都可能无法在工作中超越人工智能,从而失去工作,变成“无用阶级”。

尤瓦尔·赫拉利提出的“无用阶级”概念,本质上是对技术革命与社会结构关系的深度推演。这一预测的核心逻辑建立在三个相互关联的维度上:

一、技术替代的不可逆性

人工智能的指数级发展正在重构劳动价值体系。当机器能完成从基础运算到复杂决策的全流程工作时,传统以重复性劳动为主的职业生态将发生根本性瓦解。这不仅是效率层面的超越,更是认知维度的颠覆——AI通过百万级token上下文处理能力(如Gemini1.5 Pro),已具备人类难以企及的信息整合与模式识别优势。

二、能力迭代的滞后性

在“后产业资本主义”时代,差异性是利润的唯一来源。但多数教育体系仍停留在培养标准化技能的阶段,导致劳动者难以获得“驾驭智能的智慧”。当审美能力、跨界整合能力和探索未知的勇气成为稀缺资源时,那些仅掌握可编码化技能的人群自然面临边缘化风险。

三、价值认同的哲学困境

AI时代迫使每个人成为哲学家。当职业身份这层社会保护壳被技术剥离后,“我是谁”的终极追问将浮出水面。赫拉利预见的不仅是经济层面的失业危机,更是精神层面的存在危机——当刷手机成为日常,如何证明自身存在价值将成为新的社会命题。

“不是无知本身,而是对无知的无知,才是对知识的扼杀。” ——英国数学家、哲学家、教育理论家怀特海 本文作者画怀特海

“不是无知本身,而是对无知的无知,才是对知识的扼杀。” ——英国数学家、哲学家、教育理论家怀特海 本文作者画怀特海

如何应对?以下是应对路径的思考:

1. 认知升维:培养“系统跳入未知”的能力,将学习重心从知识积累转向思维模式建构。

2. 差异竞争:发展AI难以复制的“高情感”能力(High-touch),如艺术感知、文化解读等。

3. 价值重构:建立“精神劳动”的新坐标系,在虚拟经济中寻找非物质化价值支点。

这个预言最深刻的启示在于:技术革命的终极考验从来不是机器能做什么,而是人类选择成为什么。在算法统治的领域外,永远存在着需要诗意与哲思照亮的地带。未来不属于“有用”或“无用”,而属于能定义新价值坐标的文明。

技术革命的终极考验从来不是机器能做什么

而是人类选择成为什么

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.