iWeekly

从少年时代就迷恋,到中年依然能用迷恋一词去感受的导演,寺山修司也许是仅有的一个。少年时我沉迷于他对邪魅的耽恋、种种矛盾的极端化梦境,中年以后则迷恋他的绝望——这绝望来自于他对少年的无限回归,心也许从未离开,而肉身和理性却早已走上绝路,无法回归。

但从绝望里开出的花却充满了活的鲜艳,《少女诗集》就是这样一朵倔强之花。

1975年5月,寺山修司在戛纳电影节举行新闻发布会。

1975年5月,寺山修司在戛纳电影节举行新闻发布会。

寺山修司不寿,只活了四十七岁,1983年因为肝硬化而死。那么说来,在1981年他四十五岁时结集出版的《少女诗集》,算得上他的“晚期”作品。如果把寺山修司丰盛、急促的一生按比例分配,四十五岁也算其垂暮之年了,然而一个生理年龄的中年、灵魂上的“老人”,依恋少年时代,并以“少女”为诗集名称,也可谓谷崎润一郎、川端康成都写过的色老人之爱的另一变种,还是属于日本现代文学传统的。

不过,寺山修司这一变种,更为清新俊拔,虽然一样师承波特莱尔、特洛莱阿蒙以来的恶之美,寺山修司却没有沉沉暮气。寺山始终秉持那个青森县少年的心气,去挑衅老人社会的“美德”,语言上也是解除着日本现代文学忧郁的重负,让俳句的轻盈如箭一样穿越战后、二十世纪六十年代学运抗争失败所留下的繁复现实。

读着这本诗集,我常常想的是:如果寺山修司没死,会不会变成另一个谷川俊太郎?后者通达的能耐,感伤的能耐他也是有的,他们俩都善于用明朗的意象和结构去把读者拉拢成为同谋,因此他们的诗能雅俗共赏。不过骨子里寺山修司比谷川更孤独,更不信任那个假面般的日本社会,所以他注定要在后者岁数一半的时候离开人世,也注定在其名为少女的诗集里面埋下恋母、女尸、洋娃娃、黑猫等种种邪典。如果寺山修司真的老去,他可能会极端激进或者极端反逆,绝不可能和世界握手言和。

1967年6月1日,寺山修司走在日本青森市的大街上。

1967年6月1日,寺山修司走在日本青森市的大街上。

“至少/可以坠落/因为就算没有翅膀也可以坠落。”他在《飞机啊》的中段无意说出了真相,虽然这首诗和这本诗集的表面一样,洋溢着日本少年漫画杂志的莫名热血,但真相是这种放浪式的无所谓,这是另一个寺山修司——作为赌徒、酒鬼的那个寺山修司的魅力。

无可否认的是,即使颓废,寺山修司从没放弃诗艺的精湛和想象力的挑战。《少女诗集》的第一辑《海》是最能展示这一点的。寺山修司的长诗写作方式,是以短诗为阵,一首首变奏作品,像是无边细浪交织情绪巨网,然后纲举目张,令人无从躲避,读得心醉神迷。

他用各种方式接近一个主题,又迅速地游走逃逸,这也是波特莱尔《巴黎的忧郁》、韩波《地狱一季》的真传,因此他的散文诗和战后日本荒原派诗人田村隆一、木原孝一以及第二次战后派诗人大冈信、入泽康夫等的散文诗牵连更甚,是属于更偏叙事,但又轻易颠覆叙事逻辑的散文。

《少女诗集》

《少女诗集》

像《关于海鸥的序章》的结尾对话,深得波特莱尔之妙:

“你听说过在海里死去的人都会变成海鸥的传闻吗?”

少女问。

“嗯,朱丽特·格蕾科这样唱过。”老爷子回答说。

“可是……”

少女犹豫着,

“讨厌海鸥的人,该怎么办呢?”

本月对人生的解答。

“讨厌海鸥的人,那就不该死。”(彭永坚译)

正是这种解构,让寺山修司自问“穷尽一个主题可能吗?”——不。“任何诗人/都无法遨游在自己笔下的大海中吧。”他在《接触》这首诗里自答。这样名与实的辩证也贯穿了整本诗集的种种童话寓言和语言游戏之中,更像禅宗里明月与手指之辩——

幸好寺山修司不是禅僧也不是逻辑哲学家,他乐于在这种言与实、能指和所指的游戏里迷失,从而制造像他的戏剧与电影那样的缩微幻境。寺山的诗里充满“名为不幸的口红”“名为烟雾的猫”“名为再见的猫”之类“名不符实”这一模式的玄机,其实就是对现实的强烈质疑和颠覆,只不过戴上了悬疑小说或者滑稽童谣的面具。

经由他的诗歌迷魂术,我们看到在无邪少女眼里、身畔所有的事物都暗含不祥,而这个不祥就是想像力的开端。《惜春鸟》这首灵感来自日本传统歌谣的诗是集大成者:

“姊姊吐血

妹妹吐火

谜样的黑暗 吐出瓶子

一窥瓶里

区民大会的底细

身体也将跟着缩小

……

带着银羊

和黄莺

我将一路 跟随至死”(张秋明译)

这几乎是日后丸尾末广漫画《少女椿》的蓝本,马戏团异人主题、瓶中天地主题、被命运带向末路的主题,这些都是《少女诗集》开篇幽微荡漾的大海作为幕布拉开之后,寺山修司肉身层面的光怪陆离。而光怪陆离底下还有骨干,那就是异色的物哀。

“猫一拉胡琴,食指就会受伤”“猫一走进镜中,镜中就会走出侏儒”“猫一吸食鸦片,北京的火花就会大卖”“猫一收起尾巴,青龙刀就会被偷。”可是为什么呢?物的变幻不需要逻辑理由,那才是幻术。这些幻术又笼罩着芥川龙之介以来日人对晚清中国的诡秘审美,和诗集里仿“鹅妈妈童谣”“黑暗格林童话”等的西洋情调一起,构成了另一个异人馆,诗的异人馆,依我看来,丝毫不比寺山电影《上海异人娼馆》逊色。

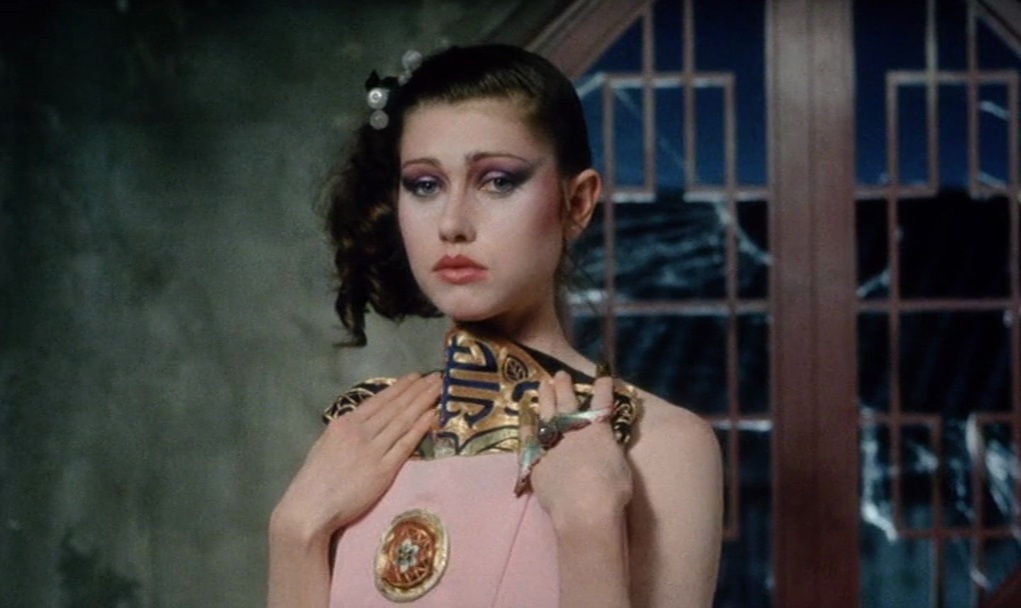

《上海异人娼馆》

《上海异人娼馆》

寺山的诗里,物安于变幻,其哀何从来呢?他把显微的魔镜变到极端,甚至贴到地面的落发上,“你的/一根黑发/成了地平线”——《爱》这一辑开头的这段“俳句”,竟然遥遥呼应了本书最惊心动魄的开篇作:“眼泪/是人类自己做出来的/最小的海。”两者都是显微美学,是布莱克“一沙见宇宙”的狂想版本,而那一丝黑发尤其让人伤感,是因为它从属于纯日本的私密:怨。

这是另一个版本的“付丧神”( 日本的妖怪传说概念,指器物放置不理100年,吸收天地精华、积聚怨念,或感受佛性、灵力而得到灵魂化成妖怪),它们安于变幻之后,和物主(也就是诗人)同谋,去变化出另一个世界。在那个世界里,也有滥俗昭和歌谣的脂粉气,也有涩泽龙彦的罗列癖,但寺山修司总有解构两者的方法。就算他充满醉汉般的自怜的时候,他的文字游戏依然能消解这些显浅的感伤,也是因为前述异色的物哀所营造的世界自有其自由法则。

西方意义的“轻松诗”在日本可能叫无赖派诗,寺山这样的无赖,其实更接近爵士乐里的酷派,他与文字的自由相呼应,所以最终他不逃逸,而是直接拥抱了大千幻相。

内容来自《周末画报》

撰文:廖伟棠

编辑:北北

图片:Getty、视觉中国

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

© 2014 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2014 现代传播 Modern Media Co,Ltd.